2010年8月19日に公開されたばかりの「プログラミン」が話題です。

プログラミン | 文部科学省

http://www.mext.go.jp/programin/

「プログラミン」は、文部科学省がプログラミングの啓蒙コンテンツとして公開した、Webブラウザで動作する簡単なプログラミング環境です。「プログラミン」では、あらかじめ用意されたさまざまな役割をもった「プログラミン」という命令を組み合わせることで、絵を動かしたりすることができます。

「プログラミン」は、画面の演出が軽快で、機能もシンプルにまとまっていて、とてもよくできています。WebブラウザとFlashプラグインだけで、どこでも気軽に試せるところがいいですね。絵をじぶんで描くこともできますし、用意された音を簡単につけることもできます。プログラムが完成するとURLができて、メール、ブログパーツ、Twitterで伝えることができます。また、他者の作品をもとに、編集しなおすことができます。つまり、自動的にソースが公開されていて、フォークできる開発環境だといえます。

「プログラミン」では、いくつかの命令が用意されています。この用意された命令の構成から、「プログラミン」の設計方針や思想が垣間見ることができて、たいへん興味深いです。一つ一つの命令とその機能によって、作者がプログラミングのどこが重要だと考えていて、伝えようとしているのかを読みとることができます。そこで「プログラミン」の作者が、だれなのか気になるのですが、サイトに制作者のクレジットは掲載されていません。Twitterで見たところ、Webコンテンツ制作会社のバスキュールによる制作のようです。

「プログラミン」=「スクラッチ」?

「プログラミン」は、「スクラッチ(Scratch)」に似ているという指摘があります。Scratchは、MITメディアラボで開発されている教育用プログラミング環境です。Scratchは、すでに世界中で活発に利用されています。

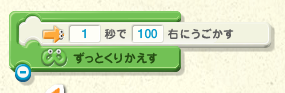

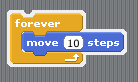

「プログラミン」とScratchは、どこが似ているのでしょうか。「プログラミン」は、凸凹形状のついたブロックを垂直方向に積み上げます。また繰りかえしの命令は、命令のブロックをはさみこむ形になっています。このようにブロックを組み合わせてプログラミングするユーザインタフェースは、Scratchによく似ています。一見すると「プログラミン」は、ScratchのWebアプリ版といっても通じそうです。

|

|

「プログラミン」は、Scratchを参考にはしているとはいっても、まったく別物です。ところが、プログラミンのWebサイトには、metaタグで次のキーワードが示されています。(2010年8月22日現在)

プログラム,program,プログラミング,programing,プログラミン,programin,スクラッチ,scratch,スクイーク,squeak,教育,知育,エデュテイメント,文部科学省,文科省,スーパーコンピューター,地球シミュレータ,子供

キーワードのなかに、「scratch」や「squeak」があります。「プログラミン」はScratchとは無関係なのに、なぜキーワードにScratchと書いてあるのでしょうか。これだけでは、制作者の意図が読みとれません。この表記は、これまでScratchのプロジェクトに関わった人にとっては、疑問に映るでしょうね。

私は、Scratchに似ているかどうかについては、あまり目くじらを立てるほどではないと思っています。「プログラミン」の登場で、プログラミングの入口がひとつ増えたことは間違いありません。さまざまなこども向けのプログラミング環境が選べることは、単純に歓迎すべきことだと思います。ただ現在のところ、公式には「プログラミン」の開発者の顔が見えません。そのため作者がどのような思いを持っているのかわからず、疑心暗鬼になってしまうのもやむを得ないかもしれません。

「プログラミン」への要望

「プログラミン」はいろいろと楽しい一方で、いくつか気になるところもありました。肝心の設計思想について感じるところはあるのですが、ここではスルーします。そのかわり、わかりやすい点を要望としてまとめておきます。

1.「文部科学省」って書きすぎ

「プログラミン」では、いろんな画面に「プログラミン」というタイトルと同程度の大きさで「文部科学省」と表示されています。これは、「文部科学省選定映画」的な狙いでしょうか。お上のお墨付きがあるので、子どもの親も安心しておすすめできる、ということを強調したいのか。そうだとしても、目立ちすぎです。こども向けのコンテンツに、いちいち所轄官庁を表示する必要がありますか。「プログラミン」は、総務省や経済産業省ではなく文部科学省なのだ、というアピールなのか、省庁間の力学があるのかもしれませんが、利用者にとっては大した情報ではありません。

2.プログラムを共有しにくい

「プログラミン」には、作成したプログラムを一覧するページがありません。制作者は、メール、ブログパーツ、Twitter経由でしか教えることができません。どれも、こどもが使うツールではないですよね。本当にこども向けなんでしょうか。また、他人が作ったプログラムをフォークできるのは良いのですが、フォーク元をたどることができません。これでは、原作者への敬意をあらわすことができません。

このように「プログラミン」は、作成したプログラムを共有する仕組みに欠けています。というよりも、「プログラミン」では、いろいろな問題を回避するために、あえて利用者同士の交流をつくりだす一覧ページやソーシャルな機能を、用意しなかったようにみえます。ただし、ソーシャル機能を追加するには、ユーザ登録や利用規約への同意など、面倒なステップが増えてしまいます。「プログラミン」は、そのような面倒な手続きが全くありません。ソーシャル機能の充実と利用者の利便性は、トレードオフの関係にあります。「プログラミン」では、ソーシャル機能を捨てることで、徹底的に利用者の利便性を優先しているのです。

こうした欠点を補うかのように、矢野さとるさんがさっそく共有サイトを立ち上げています(下記リンク参照)。

3.「タマーン」はいらーん

「プログラミン」でもっとも気に入らない命令が、「タマーン」です。「タマーン」とは、絵から絵を発射する命令です。要は「タマーン」を使って、「たま」を発射するゲームを作ることができるのです。しかも作成するゲームは、右向きに「たま」を発射するシューティングゲームになるように、あらかじめ想定されています。

「タマーン」は、「プログラミン」という開発環境の可能性を狭めるもったいない機能です。「プログラミン」には、もっと広大な想像力の世界があるはずです。しかし「タマーン」があることで、「プログラミン」をゲーム作成ツールに矮小化してしまうのです。これは悲しい。「プログラミン」に「タマーン」は必要ありません。

[追記]「タマーン」は右向き固定ではありませんでした。絵の向きを変えることで、任意の方向に「たま」を発射することができます。「タマーン」は、絵を動的に生成できるため、プログラミング的には有用な機能です。ただ、それにも関わらず、わたしが「タマーン」にひっかかりを感じるのは、その名称です。「タマーン」、「たま」、「はっしゃ」というコトバからは、どうしてもシューティングゲームを想像してしまいます。

4.「プログラミン」はいつまで持続するのか?

「プログラミン」で、いちばん心配なのは、このWeb環境の寿命が見えない点です。プログラミンが外部のプロジェクトであれば、文科省が掲載を止めても、引き続き外部のプロジェクトが運営を引き継ぐことができるかもしれません。ただし現状では、「プログラミン」の継続は文科省の判断に委ねられているようです。逼迫した財政状況のなか、こうしたWebサイトは、いつ消滅してもおかしくありません。プラットフォームが持続しなければ、作成されたプログラムもすべて消滅してしまいます。Webに依存しないダウンロードアプリ版が提供されてもいいのではないでしょうか。

関連リンク

プログラミン(文部科学省)…「プログラミン」の公式サイト。ここで遊べます。

http://www.mext.go.jp/programin/

プログラミン作品ギャラリー(矢野さとるさん)…こんなサイトがほしかった。「プログラミン」の非公式まとめサイトです。あらら、ドメインとられちゃいましたよ、文科省さん。

http://programin.jp/

バスキュール…プログラミンの制作会社。このWebサイトは独特の世界観を表していてすごい。

http://www.bascule.co.jp/

Scratch on the Web – プログラミン(小飼弾さん)…「プログラミン」を「Scratch on the Web」と弾言していますね。

http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51505249.html

「プログラミン」と「ビスケット」を比べてみる(原田康徳さん)…こども向けプログラミング言語の設計について示唆に富んだ内容です。

http://blog.goo.ne.jp/viscuit/e/7b4ba2a975bcc57e45d8925fd2b6bf17

Scratch…こちらがScratch公式サイト。世界中から100万を超える作品が登録されています。

http://scratch.mit.edu/

Twitterハッシュタグ#programin…プログラミンに関する話題やプログラム公開のつぶやきを読むことができます。

http://twitter.com/#search?q=%23programin